閉経が遅い人は若い?最新研究でわかるメリット・デメリットと若さを保つ秘訣

- 高本 玲代

- 2022年7月7日

- 読了時間: 8分

更新日:3月26日

「閉経が遅い人は見た目も若々しいって本当ですか?」

この疑問は、これまで3000件以上の更年期カウンセリングを行う筆者にも頻繁に寄せられます。

米国カリフォルニア大学の研究では、90歳以上の長寿女性は平均より閉経が遅い傾向が確認され、卵巣の老化スピードが全身の若さに関与する可能性が示唆されています。

本記事では、「閉経が遅い人の5つの特徴」に加え、医学的メリット・デメリット、そして「ホルモン力を活かした若さの保ち方」を最新データと体験談で解説します。。

ところで、あなたの更年期長引き度の無料診断をこちらからプレゼントしております。

画面をタップして受け取ってください。ご登録いただくと更年期の様々な情報も自動的に受け取れます。

こちらの内容は音声ラジオ Youtubeでもお伝えしておりますので、下記のリンクからお聞きください。 前半後半まとめておりますので、続けてお聞きください。

目次

閉経とは・更年期とは

「閉経」とは、卵巣の活動性が次第に消失し、ついに月経が永久に停止した状態をいいます。

月経が来ない状態が12か月以上続いた時に、1年前を振り返って閉経としています。

ですから、閉経はその時わかるというよりは、1年たって、「あの時が閉経なのだな」と後からわかるものです。

日本人の平均閉経年齢は約50歳ですが、個人差が大きく、早い人では40代前半、遅い人では50代後半に閉経を迎えます。

中には60代で閉経という方もおられます。

閉経前の5年間と閉経後の5年間とを併せた10年間を「更年期」といいます。

更年期に現れるさまざまな症状の中で他の病気に伴わないものを「更年期症状」といい、その中でも症状が重く日常生活に支障を来す状態を「更年期障害」と言います。*1

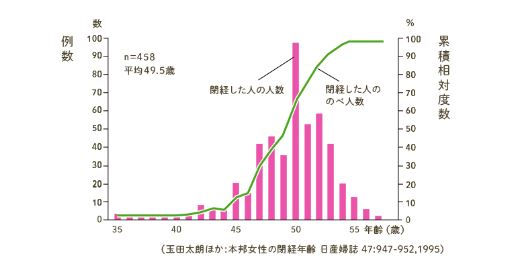

閉経年齢の分布

こちらは閉経年齢の分布グラフになります。

早期閉経の方もおられ、早い方で35歳、遅い方で57歳の結果となっております。

しかし、実際は60歳を過ぎて閉経する方もおられ、私の母の閉経は62歳でした。

まれに30代の方で閉経される場合があって、不妊の原因になったり骨粗鬆症の原因にもなるので、30代で生理不順を感じる様なら早めの受診がおススメになります。

閉経は早い方が良いのか遅い方が良いのか

閉経が早いメリット

①生理痛やPMSからの早期解放

②生理用品の購入が不要になる(経済的メリット)

③大きい子宮筋腫がある人には閉経後筋腫が小さくなる

④旅行などの計画が立てやすくなる閉経が早いデメリット

女性ホルモン(エストロゲン)で保護されていた作用がなくなり次のリスクが高まります。

①骨粗鬆症

②動脈硬化

③高血圧

④心臓疾患実際、閉経が遅い人のほうが、脳梗塞の発症率が低いという報告もあります。

また長寿の女性の平均閉経年齢が遅いという報告もあります。

他方、閉経が遅い人は出血量が多かったり月経回数が多くなることで貧血になることがあります。血液検査で問題なくても、内臓に貯蔵されるフェリチン鉄の量が下がると、メンタルや皮膚などに不調が出る場合があると言われています。

気になる方はこちらのフェリチン鉄の利用を検討してみても良いかもしれません。画像をタップ▼

<PR>

閉経遅い人は若い?

アメリカカルフォルニア大学の研究では、90歳以上の長寿の女性には閉経が遅い人が多かった、というデータもあります。

閉経が遅い、ということは卵巣の老化が遅いという事なので、体全体が健康である、つまり閉経が遅いということは相対的に若い、という可能性も否めません。

ただ、子宮筋腫などで出血が長引いている場合もあるので、何が原因で閉経が遅くなっているかにもよります。

詳しくは

閉経が遅い人の特徴とは?健康リスクとメリットを徹底解説 を詳しくご覧ください

他方、閉経が早かったとしても早めに対策を打てば良いので、閉経が早いという人はホルモン治療療法の活用や生活習慣病に気を付けるなどやっていきましょう。

ショート動画でもお話ししています

閉経が遅い方がいいのか、どうかについてですが、

女性ホルモンは、若さを保ち、心と体の健康を守るために重要な役割を果たしています。

長期的に見ると、女性ホルモンの分泌がゆっくりと減少する人の方が、若々しさや元気を維持しやすいと言われています。

しかし、月経時のつらい症状に悩まされている人にとっては、閉経が早く訪れる方が体の負担が軽くなる場合もあります。

また、女性ホルモンが関係する乳がんのリスクも低くなる傾向があります。

一方で、女性ホルモンが減少すると、他の健康リスクが高まることも知られています。

例えば、大腸がんや胃がん、肺がんといった病気にかかる可能性が上がります。

さらに、骨が弱くなる骨粗しょう症や、認知機能が低下する認知症のリスクも増加します。

特に、人生100年時代と言われる現代では、女性ホルモンの働きをサポートすることが、健康で若々しい生活を送るための鍵となります。

特に40代後半から50代にかけては、女性ホルモンのバランスを整えることが大切です。

エストロゲンと黄体ホルモンのバランスを保つことで、体調の変化を緩やかにし、若々しさを保つことが期待できます。

この時期は、ホルモンの変化による体の不調を感じやすいため、食事や運動、ストレス管理など、生活習慣を見直すことも重要です。

女性ホルモンの働きを意識しながら、健康的な毎日を過ごすことが、長期的な健康維持につながります。

閉経早い人の特徴

閉経早い人の特徴や対処法についてはこちらのリンクから詳細をチェックしてみてください。

閉経に関する誤解

下記のようなことはよく言われるのですが、事実ではないとされています。

①初潮が早い人は閉経も早い

②出産していない人は閉経が早い

③出産回数が多いと閉経が遅い初経はそのときの体格(身長・体重・体脂肪)と関係しています。

実は私自身の初潮は結構遅くて15歳後半でした。当時はあまり心配していなかったのですが、娘が10歳で始まったことを考えるととても遅いなぁと思います。

妊娠するために、そろそろ女性ホルモンの分泌を始めていいぞ、と脳が判断すると月経がスタートするのです。

かたや閉経は、単純に卵巣の老化、寿命です。このように、初潮の年齢と閉経する年齢に関連性はありません。

閉経の年齢は昔と今では違う?

戦前から平均の年齢は約50歳とされており、現在とあまり変わっていません。また欧米でも更年期の平均は約50歳とされております。人種や時代の差はないということがわかります。

平均寿命は長くなっていますが、閉経の年齢が変わっていないのは面白いですね。

閉経は何でわかる?

月経が停止した時点では閉経を診断することは難しいため、1年間(12ヵ月間)以上の無月経を確認した時、1年前を振り返って「閉経」と判定します。

子宮摘出後などのように月経により判断できない場合には、ホルモン値「FSH(卵胞刺激ホルモン)値40mIU/mL 以上かつE2 値20pg/mL以下」をもって閉経後と診断されます。*2

また、更年期の終わりのサインについての体験談はリンクに記載しています。

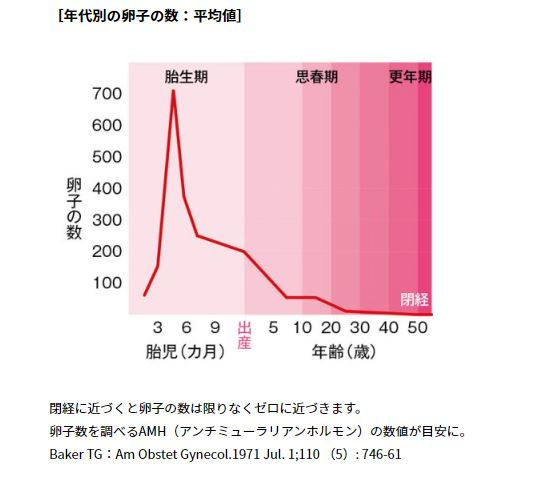

閉経の予測について

更年期かどうかは血液検査でわかります。

エストロゲン(E2)と卵胞刺激ホルモン(FSH)の数値から可能です。

また、卵巣内に残っている卵子の数を調べるAMH(アンチミューラリアンホルモン)血液検査では、値が低いほど閉経に近づいていると判定されます。

ただし、明らかに更年期症状が出ているのに血液検査で異常なしと言われる場合があり、そういったことについてはこちらのリンクにまとめていますので、良かったらご一読ください。

基礎体温をつけると自分でもわかります。高温期がなくなると閉経が近づいていると言えます。*3

閉経に伴うリスク

女性ホルモンの働きには、血管をしなやかに保ち、動脈硬化の予防や内臓脂肪の分解をしやすくするなどがあり、男性と異なり女性は生活習慣病の発症が抑えられていました。

しかし閉経以降は女性ホルモンの保護がなくなり、「脂質異常症」「動脈硬化」「糖尿病」「高血圧」など生活習慣病へのリスクも高まっていきます。

動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞など、重大な病気を引き起こす危険因子であるため、特に閉経後の女性はこれまで以上に注意が必要です。

<高まる生活習慣病のリスク>

・糖尿病

・脂質異常

・高血圧

・動脈硬化閉経があるのは人間だけ?

生きている限り、必ず閉経は誰もが経験することです。ですから、閉経を過度に「老化」と嘆く必要はありません。

実は閉経後生きるのは人間とシャチとコビレゴンドウクジラなど一部の生物に限られています。

閉経後も生き続ける少数の哺乳類に共通するのはメスが離散しない社会構造を持っていること。

論文によると、閉経後のシャチは「海の知恵袋」としてふるまい、群れでキングサーモンを捕食する際には強いリーダーシップを発揮するといわれています。

人間の女性も閉経後からまだ40年~50年生きる人がほとんどです。ですから、閉経後どのように生き生きと暮らしていくかは自分次第と言えるでしょう。

閉経前後=更年期のリスク

閉経前後の更年期には不調を感じる人も少なくありません。また、更年期の時期は子育て、仕事、介護、人間関係と多様なストレスを抱える時期でもあります。

そういったストレスも更年期障害を悪化させる要因となっています。

ストレスそのものをなくすことは難しいですが、ストレスとうまく向き合って乗り越えていくことは可能です。

また更年期は人生のターニングポイントです。この時期をうまく乗り越えると第二の人生は楽しいものになるでしょう。

更年期の不安を手放すための無料WEB講習会も実施しております。

ご興味がある方はコチラのリンクからお申し込みください

*1

*2

*3

対馬ルリ子先生談

Comments